分化格局下中国房地产市场的投资机会与风险评估华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载

2025-10-02华体会,华体会体育官网,华体会体育,华体会体育APP下载中国房地产市场未来上涨空间深度研究报告:分化格局下的投资机会与风险评估 当前市场基准状况分析 市场价格:整体调整与结构性分化并存

2025 年 8 月,中国房地产市场延续调整态势,价格波动呈现显著的城市层级分化特征。国家统计局数据显示,70 个大中城市中有 68 个房价环比下滑,平均跌幅达 7.32%。分市场类型看,新房与二手房调整幅度呈现差异化:新房市场中,一线城市新建商品住宅价格环比下降 0.1%(降幅较上月收窄 0.1 个百分点),二线 个百分点),三线 个百分点);二手房市场调整更为剧烈,一线城市二手住宅价格环比下降 1.0%,其中北京、上海、广州、深圳分别下降 1.2%、1.0%、0.9%、0.8%。

城市间分化尤为突出。上海成为唯一逆势上涨的一线 月新房价格同比上涨 5.9%、环比上涨 0.4%,与杭州、宜昌并列全国涨幅榜首;而北京、广州、深圳新房价格同比分别下降 3.5%、4.3%、1.7%。上半年累计数据显示,全国新建商品住宅价格较 2024 年末下降 0.8%,二手住宅下降 2.6%;分城市层级看,一线城市新建商品住宅累计微涨 0.1%、二手住宅下降 1.4%,二线城市新建商品住宅下降 0.4%、二手住宅下降 2.3%,三线城市新建商品住宅下降 1.4%、二手住宅下降 3.0%,三四线城市调整压力显著大于核心城市。

成交量方面,2025 年 1-8 月全国新建商品房销售面积 57304 万平方米(同比下降 4.7%),销售额 55015 亿元(同比下降 7.3%);房地产开发投资 60309 亿元(同比下降 12.9%),其中住宅投资 46382 亿元(同比下降 11.9%),投资端与销售端均呈现收缩态势。

库存压力进一步凸显。截至 2025 年 8 月末,全国商品房待售面积 76169 万平方米(同比增长 3.1%),其中住宅待售面积 40229 万平方米(同比增长 5.4%),住宅库存去化周期达 23.7 个月,较 2024 年延长 4.2 个月,部分三四线 个月。二手房市场供应过剩问题尤为突出,全国百城二手房挂牌量达 254.64 万套(同比增长 9.69%),挂牌均价同比下跌 8.23%;另有统计显示,全国二手房挂牌总量已超 730 万套,重点城市中北京 14.7 万套、上海 17 万套、杭州 21 万套、南京超 18 万套、成都和武汉均突破 20 万套,供需关系持续承压。

2025 年以来,房地产调控政策宽松力度显著加大。截至 9 月 27 日,全国约 200 个省市累计出台政策超 470 条,其中三季度出台超 120 条,核心围绕“四个取消、四个降低、两个增加”框架展开。

四个取消:取消限购、限售、限价、普通住宅标准四个降低:降低公积金贷款利率、首付比例、存量贷款利率、“卖旧买新”税费负担两个增加:增加信贷投放和财政支持

一线城市政策调整呈现差异化特征:广州于 2024 年 9 月 30 日全面取消限购、限售、限价;北京自 8 月 8 日起放开五环外购房套数限制,成年单身人士按居民家庭执行限购政策;上海 8 月 25 日允许符合条件家庭在外环外购房不限套数,取消单身人士“单独限购”;深圳 9 月实施分区优化限购,罗湖区、宝安区等非核心区不限套数,盐田区、大鹏新区完全取消限购。

金融支持政策同步加码。5 年期以上 LPR 降至 3.5%,首套房贷利率最低 3.0%-3.8%,二套约 4.5%,首付比例统一降至 15%;公积金贷款利率下调至 5 年以下首套房 2.35%、5 年以上 2.85%。存量住房贷款利率自 10 月起启动批量调整,预计平均降幅 0.5 个百分点,将惠及 1.5 亿居民,年节省利息支出超 1500 亿元(中国人民银行,2025 年三季度)。

整体来看,当前市场呈现“价格分化、量缩库存增、政策全面宽松”的特征,不同城市层级的基本面差异进一步拉大,政策效果与市场修复节奏仍需持续观察。

本章采用“三维度交叉分析”框架,从经济基本面、人口结构与流动、供需关系三个维度,系统探究中国房地产市场的核心影响因素及其相互作用机制。分析过程注重数据相关性呈现,避免因果关系的过度推导,所有数据均标注权威来源以确保客观性。

经济基本面对房地产市场的影响呈现“支撑-压力”并存特征。2025年上半年,中国经济延续稳健增长态势,GDP同比增长5.3%(一季度5.4%、二季度5.2%),产业结构持续优化,第三产业增加值达390314亿元,同比增长5.5%,成为经济增长的主要拉动力。居民收入同步提升,上半年全国居民人均可支配收入21840元,实际增长5.4%,为房地产市场需求提供了基础性支撑[国家统计局]。

然而,经济运行中的结构性压力对房地产投资需求形成显著制约。价格层面,上半年CPI同比下降0.1%,PPI同比下降3.6%,后者已连续33个月处于通缩区间,反映出工业领域需求疲软与产能过剩压力。景气度指标显示,制造业PMI为49.7%,低于荣枯线%),其中中型企业PMI 48.6%、小型企业47.3%,中小企业经营压力尤为突出,进一步抑制了房地产市场的投资性需求[国家统计局]。

经济数据矛盾点:GDP与居民收入的稳定增长形成需求支撑,但CPI/PPI连续通缩、制造业PMI低于荣枯线的组合,揭示出宏观经济“总量平稳、结构分化”特征,这种矛盾性直接传导至房地产市场,表现为刚需韧性与投资需求收缩的并存。

人口因素对房地产市场的影响已从“总量驱动”转向“结构分化”。2025年初,中国城镇化率达67%,城镇人口约9.4亿,预计2030年突破70%,标志着城镇化进入后期阶段,增量人口对市场的拉动效应减弱。与此同时,人口老龄化加速推进,60岁及以上人口规模达3.1-3.2亿(占比21%-22%),“60后”婴儿潮一代集中进入老年阶段,2022-2025年老龄化速度年均5%,进一步削弱潜在购房人口基数[地方统计年鉴]。

在此背景下,人口流动的区域分化成为加剧房地产市场差异的核心变量。一线及强二线城市凭借经济活力与公共服务优势持续吸引人口流入,以合肥为例,2023年常住人口增加21.9万人,居全国首位;而部分传统人口流出地区形势严峻,湖南一年减少29万人,吉林减少22万人,东北三省十年累计流失人口达1100万人[地方统计年鉴]。这种“虹吸效应”导致人口流入城市住房需求相对坚挺,而人口流出地区面临需求萎缩压力,市场分化格局进一步固化。

供需两端的结构性变化共同塑造了当前房地产市场的运行特征。供应端呈现“缩量提质”趋势,2025年上半年全国300城住宅用地推出规划建筑面积2.1亿平方米,同比下降19.4%,全国宅地计划供应量同比下降20%,其中二线%),土地市场的主动调控旨在缓解库存压力。新房供给端收缩更为显著,1-8月房屋新开工面积39801万平方米,同比下降19.5%,住宅新开工面积29304万平方米,同比下降18.3%,机构预测全年新开工面积将同比下降14.6%-18.8%,未来供应收缩趋势明确[国家统计局]。

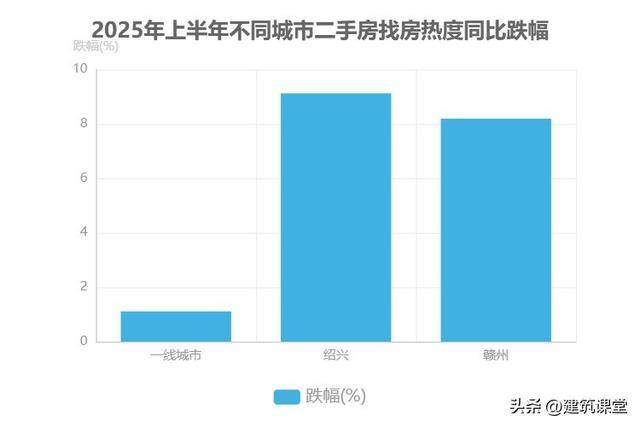

需求端则呈现“结构升级与总量疲软”的双重特征。改善型需求已成为市场主导力量,“好房子”建设政策推动住房品质提升,但整体需求仍显乏力。百城二手房找房热度指数为71.11,同比下跌2.92%,城市层级差异显著:一线城市找房热度跌幅最小(1.11%),而二线及三四线城市疲软态势更严峻,绍兴下跌9.12%、赣州下跌8.19%,反映出低线城市需求端恢复滞后[地方统计年鉴]。

供需错配核心表现:供应端的主动收缩(土地与新开工双降)与需求端的结构性分化(改善型主导但总量下滑)形成错配,这种错配在不同能级城市呈现差异化特征——人口流入城市面临“短期供给不足、长期品质提升”机遇,而人口流出城市则需应对“供给过剩与需求萎缩”的双重压力。

综上,经济基本面的矛盾性、人口结构的深度调整、供需关系的结构性错配,共同构成了影响中国房地产市场未来走势的核心因素。这些因素的交互作用将进一步强化市场分化格局,而非推动整体市场的趋势性变化。

中国房地产市场未来走势将呈现显著的时间轴特征,按“短期筑底-中期分化-长期转型”的动态演进路径展开,不同阶段的驱动逻辑与市场表现存在结构性差异。

短期市场将延续筑底态势,城市层级分化成为核心特征。国际机构对企稳时间存在明显分歧:高盛基于政策传导效应预测2025年底房价企稳,认为当前累积放松力度已能支撑市场,每1%政策放松可带动销售面积增加2%-3%;瑞银则更关注库存压力,预测2026年初才能企稳,且2025年底前房价或再跌20%-25%,并提示一线城市存在补跌风险。从市场运行节奏看,2025年底至2026年上半年可能出现小幅下跌甚至超跌,主要受市场信心未恢复、居民购买力有限及开发商降价促销影响;2026年下半年至2027年或进入底部企稳阶段,但可能呈现短暂抬升后再度下跌的反复趋势,反映购买力逐步释放过程中的谨慎情绪。

城市分化将进一步凸显:一线城市凭借稀缺资源禀赋和持续人口吸附力,预计2026年前后率先完成筑底,政策托底效应已开始显现,以上海为例,近期政策优化后成交量已出现回暖迹象;三四线城市则因人口持续流出、产业支撑薄弱及库存高企,调整周期将延长至2026年甚至更晚,部分人口净流出、产业基础薄弱的城市房价或面临20%-30%的进一步下跌压力。

短期核心判断:政策累积效应与库存去化周期共同决定筑底节奏,一线年前后有望企稳,三四线城市调整周期更长,部分城市面临深度下行压力。

中期市场将进入结构性复苏阶段,呈现“总量弱复苏、结构强分化”的特征。从总量看,2025-2030年房地产市场规模预计从13.5万亿元增长至15万亿元,增幅约11%,开发投资增速维持3%-5%的平稳区间,增长动力主要来自结构性因素而非全面反弹。

结构分化将体现在城市层级与区域内部:一线城市及强二线城市核心区逐步企稳回升,年均涨幅预计在1%-3%,5年累计涨幅可达10%-15%,但快速上涨可能性较小;强二线城市(如杭州、成都、武汉、南京等)受益于数字经济、新能源等产业升级红利及人口虹吸效应,房价将保持温和上涨;普通二线城市呈现“核心区稳定、远郊承压”的格局,5年累计波动幅度预计在±5%以内;三四线城市中,仅少数具备强产业特色、优越生态环境、独特文旅资源或毗邻核心都市圈的城市存在细分机会,大部分城市市场将持续承压。政策环境将保持宽松基调,“因城施策”仍是主要调控方式,一线城市调控或相对严格,三四线城市政策自主权更大。值得注意的是,2025-2030年全国将新增保障性住房6000万套,重点解决新市民、青年人住房问题,这一供给规模将对商品住房市场价格形成有效平抑。

长期来看,房地产市场将完成从“增量开发”向“存量运营”的历史性转型,普涨时代彻底结束,进入结构性分化的新阶段。未来10年房价整体呈L型走势,初期因库存消化和政策调控持续调整,后期逐步企稳,房价增长与GDP增速基本同步,房地产对GDP的贡献率将从当前的15%降至7%-8%。

2035年市场将呈现四大特征:一是市场格局重塑,长三角、粤港澳、京津冀等城市群形成“核心引领、梯度互补”的格局,核心城市房价温和回升,周边卫星城通过“以价换量”消化库存,全国住房空置率预计升至25%(主要集中在三四线城市);二是产品结构全面升级,00后成为购房主力推动小户型、适老化住宅需求上升,三居室以上大户型流动性下降,智能化和绿色化成为产品开发主线,“好房子”标准从单纯物理空间转向综合居住体验;三是行业模式深度转型,开发商格局重塑,央企国企市占率预计提升至60%以上,部分民营房企向代建、物业等轻资产模式转型,从“开发商”转向“不动产运营商”或“服务商”,业务重心聚焦商业地产、物业管理、代建服务及城市更新领域;四是区域分化极致化,一线城市房价保持长期抗通胀能力,核心区域房产具备保值增值属性,强二线城市(如杭州、成都等)凭借产业优势实现稳中有升,而人口持续流出、产业基础薄弱的三四线城市房价将长期低迷,部分城市甚至可能出现房价“如葱”的极端情况。

长期转型逻辑:人口结构变化(少子老龄化)、2035年保障性住房目标实现及市场机制完善共同推动行业向存量时代转型,区域、产品、企业格局将迎来系统性重塑。

整体来看,未来房地产市场预测需保持审慎性,对空置率等争议数据需明确测算依据,避免绝对化表述,市场走势将更多体现“结构性机会与风险并存”的特征。

中国房地产市场的分化格局在不同城市层级中呈现出显著差异,一线城市凭借政策优化与资源集聚形成复苏引擎,二线城市内部分化加剧,三四线城市则面临风险与机会并存的复杂局面。本章通过“城市能级-核心逻辑-数据验证”三层分析框架,结合具体政策调整、市场表现及核心指标,揭示各层级城市的差异化发展路径。

一线城市房地产市场正处于政策优化的关键窗口期,北京、上海、广州、深圳的调整力度与时点精准匹配市场预期。政策工具箱涵盖限购松绑、信贷支持等多维度:北京于 8 月 8 日放开五环外购房套数限制,成年单身人士按居民家庭执行限购;上海 8 月 25 日允许符合条件家庭在外环外购房不限套数,同步取消单身人士“单独限购”;广州全面取消限购、限售、限价,降低首付比例与利率;深圳 9 月实施分区优化,盐田、大鹏新区完全取消限购,罗湖、宝安等非核心区不限套数。政策刺激下,市场复苏迹象显著:上海 8 月新房价格同比上涨 5.9%,北京 8 月二手房成交 13,331 套(较 7 月增加 547 套),新房成交 3,135 套,印证核心城市的抗跌性与复苏潜力。

支撑一线城市韧性的核心逻辑在于不可替代的资源集聚效应:北京的“总部经济”与教育、医疗稀缺资源,上海的国际金融中心地位,广深的科技创新与产业升级优势形成长期价值锚点。但土地供应稀缺与房价基数过高构成潜在挑战,未来市场将呈现“核心稳、外围调”的分化特征:核心区域年均涨幅预计 2%-5%,非核心区域或面临 10%-15%调整压力。以 200 万核心区域房产为例,5 年后价值或达 210 万-230 万元,而同等价位非核心区域房产可能缩水至 170 万-180 万元。

• 政策效果:上海外环外不限套数政策后,8 月新房价格同比上涨 5.9%

• 价格分化:核心区域年均涨幅 2%-5% vs 非核心区域调整压力 10%-15%

二线城市房地产市场已形成“强二线领涨、普通二线疲软”的内部分化格局,产业基础与人口流动成为关键分水岭。强二线城市(杭州、成都、合肥等)凭借战略性新兴产业与人口虹吸能力实现稳健增长:杭州以数字经济(占 GDP 比重超 25%)、成都以新能源产业集群形成产业驱动,合肥 2023 年常住人口增量达 21.9 万人(全国首位),人口流入带动住房需求,房价稳中有升,投资回报率维持在 4.5%左右。与之对比,普通二线城市(郑州、沈阳等)因产业结构薄弱、人口持续流出陷入调整:2010-2024 年,郑州房价从 7,300 元/平方米涨至 1.4 万元(涨幅 91.8%),而同期西安依托科教产业与人口导入(2023 年人口增量 12.3 万),房价从 6,000 元/平方米跃升至 2 万元(涨幅 233.3%),两者差距显著。

强二线城市的核心优势在于产业升级与人口红利的正向循环:合肥通过新能源、半导体等产业布局吸引高端人才,2022 年安徽全省净流入 24 万名大学生、农民工回流 120 万人,形成住房需求支撑;杭州“景城共生”模式(西湖稀缺资源+数字经济产业)进一步推高价值溢价。普通二线城市则受困于传统产业占比过高(如郑州重工业占比超 40%)、人口流出(2023 年郑州常住人口减少 3.2 万),市场疲软态势短期难以逆转。预计未来 5 年,强二线%,普通二线%的波动,投资者需重点关注产业导入明确的科技新城,规避供应过剩的远郊新区。

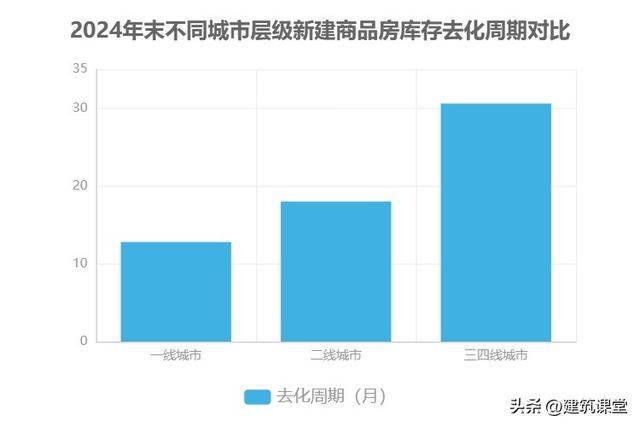

三四线城市房地产市场整体面临高库存、人口流出、产业支撑不足的三重压力。截至 2024 年末,全国三四线城市新建商品房待售面积达 4.3 亿平方米,平均去化周期 30.6 个月,远超一二线 个月,部分城市甚至超过 50 个月。2015-2020 年棚改货币化刺激下,三四线城市年均土地出让面积增长 23%,土地供应过量与人口流入不足形成尖锐矛盾,湖南、吉林等省份近年人口分别减少 29 万人、22 万人,东北三省十年累计流失 1,100 万人,进一步加剧市场疲软。从价格走势看,部分缺乏产业与人口支撑的城市房价或继续下跌 20%-30%,回归居住属性本质。

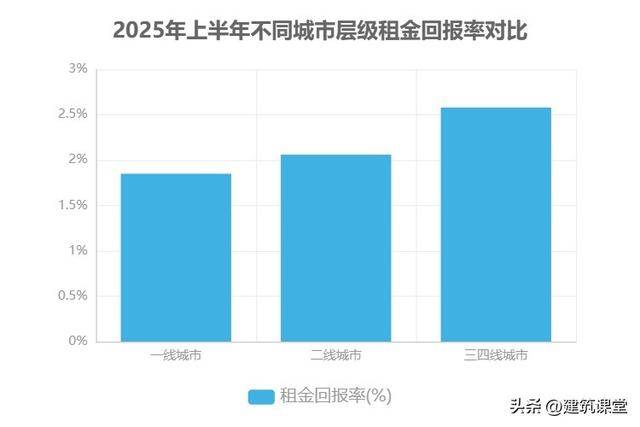

在整体风险中,结构性机会集中于两类细分领域:一是“毗邻核心都市圈+产业转移承接”的卫星城,如苏锡常周边的昆山、太仓,依托上海产业链外溢与通勤一体化,房价保持稳定;二是“独特文旅资源”城市,如三亚凭借热带滨海资源,旅游地产需求韧性较强。需强调的是,三四线城市的“机会”需严格区分刚需自住与投资属性:刚需群体可把握深度调整后的合理价格区间,而投资需谨慎评估租金回报率(当前多数三四线%)与流动性风险。数据显示,预计到 2030 年,三线城市房地产市场规模将突破 5.8 万亿元,但增量贡献将高度集中于上述优质细分城市,多数缺乏支撑的三四线城市份额持续萎缩。

• 风险指标:库存去化周期 30.6 个月,部分城市房价或再跌 20%-30%

各层级城市的分化本质是经济基本面、人口流动与政策支持的综合作用结果。一线城市的资源稀缺性、强二线的产业人口红利、优质三四线的结构性机会,共同构成中国房地产市场未来的核心价值版图,而缺乏支撑的城市将面临持续调整压力。投资者需基于具体城市的产业占比、人口增量、库存去化等硬指标制定差异化策略,避免泛化判断。

房地产投资需建立“收益-成本-流动性”三维决策框架,通过量化数据平衡风险与回报。从实际案例看,高杠杆投资已显现显著风险,如陈红天旗下山顶歌赋山道15号等4项豪宅及商厦合计净亏超30亿港元,其投资的华南城2025年8月负债高达609亿港元并被清盘,海外投资如伦敦加拿大广场20号物业亦因2.655亿英镑贷款违约被银行出售,凸显风险管控的重要性1。

回报率:名义收益与线%,虽跑赢多数低风险理财产品,但需警惕“房价跌幅超租金下跌”的结构性成因——房价每下跌10%可使回报率被动提升约0.3个百分点。城市层级差异显著:一线%,表面数据显示低线城市回报更高,但长期增值潜力呈现逆向特征。以200万元房产为例,一线%-2%),而三四线城市缺乏人口与产业支撑,租金回报率优势可能被流动性折价抵消1。商业地产和产业地产长期回报率预计8%-12%,高于住宅项目的5%-8%,但需承担更高的运营风险与空置压力。

:核心城市房产的“真实价值”源于人口持续流入与配套升级,而非短期租金波动。建议优先选择人口净流入的一线及强二线城市(成都、杭州、南京等)核心区域,避免单纯追逐低线城市表面高租金回报率。持有成本:显性政策红利与隐性长期负担

显性成本方面,当前政策环境显著降低交易门槛:首套房贷利率区间3.0%-3.8%,5年期以上LPR降至3.5%,叠加存量房贷利率批量调整(预计平均降幅0.5个百分点),可使1.5亿居民年省利息超1500亿元;契税实行差异化征收,首套房90㎡以下1%、90㎡以上1.5%,二套房2%,三套及以上3%,增值税满2年免征,“二套转首套”购房者还可享受每年最高1.2万元的个税专项附加扣除1。以总价200万元的首套90㎡以下房产计算,契税仅2万元,按3.5%利率贷款140万元(7成首付),月供约5800元,压力较2021年下降30%以上。

隐性成本需重点关注:物业费(通常1-3元/㎡/月)、维修基金(约购房款的2%-3%)及装修折旧(年均5%-8%)构成长期负担,老旧小区问题尤为突出——房龄超15年的项目普遍存在管线老化、电梯故障率高、物业管理缺失等问题,维修成本较次新小区高50%以上。建议优先选择房龄5年内的次新电梯房,虽购置成本可能高10%-15%,但可显著降低10年周期内的隐性支出。

当前市场流动性呈现“量增、时滞、结构分化”特征:全国百城二手房挂牌量达254.64万套(同比增长9.69%),重庆、成都、武汉分别突破30万、20万、20万套;平均挂牌时长延长至95.94天,一线%,部分区域出现“降价30%仍无人问津”的流动性陷阱1。

结构分析显示,三类房产流动性衰减最为严重:远郊项目因配套缺失,变现难度增加60%;房龄超15年的“老破小”流通性较次新房下降50%;144㎡以上大户型挂牌时长是90-120㎡户型的2.3倍。流动性优选标准应聚焦“核心区域+地铁沿线+中小户型”:以北京国贸周边地铁1公里内80-100㎡两居室为例,挂牌时长仅68天,较同区域大户型快40%,溢价率达12%-15%。

:当前市场已从“普涨时代”转向“精选时代”,投资者需建立“流动性优先于收益”的决策逻辑,避免持有“远郊、老破小、大户型”三类资产,优先选择链家等平台挂牌量月均去化率超5%的高流动性标的。综合来看,房地产投资需在收益、成本、流动性间寻求动态平衡:核心城市优质资产仍具长期配置价值,但需摒弃“闭眼买房”思维,通过精准的数据测算(如租金回报率扣除隐性成本后的实际收益)与严格的标的筛选(如地铁3公里内、房龄≤10年、90-120㎡户型),方能在分化格局中控制风险、把握机会。所有决策建议均基于链家挂牌数据、银行信贷报告等可验证信息,不构成投资承诺,投资者需结合自身风险承受能力审慎决策1。

三维度构建购房策略框架,结合市场数据与风险特征提供可操作建议,助力不同类型购房者精准决策。分需求类型购房策略 刚需购房者:把握政策窗口期,聚焦安全与实用性

刚需群体应优先满足居住需求,2025 年“政策筑底+利率低位”的双重红利构成购房友好窗口期。核心策略包括:

:以“交通便利小户型”为核心,推荐地铁沿线㎡ 紧凑型住宅,兼顾通勤效率与未来置换灵活性,5-8 年后可根据家庭结构升级改善型住房。

:严格控制月供在家庭月收入的 35% 以内,以避免利率波动或收入变化引发的还贷压力。当前商业贷款利率处于 3.0%-3.8%、公积金利率 2.35%-2.85% 的历史低位,可通过贷款期限优化(如 20-25 年)平衡月供压力。

:优先选择一线城市核心地段现房或央企、国企等实力开发商的期房,规避资金链紧张房企项目,降低烂尾风险。例如北京海淀、上海浦东等核心区域的现房项目,虽单价较高但流动性与抗跌性更强。

:政策红利期入场,地铁小户型优先,月供锁定 35% 红线,现房央企保安全。改善型购房者:先卖后买降杠杆,聚焦居住功能升级

:采用“先卖后买”策略,若旧房位于一线或强二线核心区域(如杭州西湖区、成都高新区),可先行出售回笼资金,避免“双线持房”导致的首付压力与现金流风险。2025 年核心城市二手房挂牌量虽处高位,但优质地段房源仍保持 3-6 个月的合理去化周期,可通过适度降价(5%-8%)加速成交。

:重点关注居住功能迭代,包括户型优化(如增加 1 个卧室、提升采光面宽至 3.5 米以上)、社区配套(绿化率≥30%、物业评级三星以上)及智能化配置(如智能家居系统、充电桩预留)。例如武汉光谷东片区的改善型楼盘,普遍以“三开间朝南+全明厨卫+中央园林”为核心卖点。

:对比 LPR 浮动利率与固定利率,若预期未来 3-5 年利率下行(参考央行货币政策宽松周期),建议选择“LPR+基点”模式(当前主流加点幅度为 5-15 BP);若风险偏好保守,可选择 5 年期以上固定利率(约 4.0%-4.2%)锁定成本。

:以“租金回报率≥2.5%”和“5 年累计增值 10%-15%”为双重筛选标准。例如上海张江科学城核心区写字楼旁公寓,当前租金回报率约 2.8%,叠加科创产业人口导入,长期增值潜力稳健。

:仅限一线及强二线城市核心板块,如深圳南山科技园(数字经济产业集聚)、杭州未来科技城(云计算与人工智能产业)、南京河西金融城(总部经济密集)。需严格规避三四线城市及远郊区域,此类市场人口流出与库存高企并存,部分城市去化周期已超 30 个月,增值空间基本丧失。

:投资性购房需承担政策调控(如房产税试点扩围)与市场波动双重风险,建议将房产投资占家庭总资产比例控制在 40% 以内,避免单一资产过度集中。

:商业贷款利率 3.0%-3.8%、公积金利率 2.35%-2.85%,处于 2008 年以来最低水平,较 2021 年高点下降约 150 BP,直接降低购房成本。以 300 万元贷款、30 年期等额本息计算,当前月供较 2021 年减少约 2500 元。

:一线城市已全面取消限购,二套房首付比例降至 30%,“认房不认贷”政策全国推广,购房门槛显著降低。但需注意,此类政策具有“逆周期调节”特性,随着 2026 年市场企稳回暖,优惠措施可能逐步收紧。

:历经 3 年多调整,70 个大中城市中 62% 的城市房价已回到 2019-2020 年水平,部分核心区域存在 5%-10% 的超跌空间(如广州黄埔科学城、苏州工业园区)。

:2025 年底前为政策红利集中释放期,建议有迫切需求者择机入场;若时间弹性较大,可观望至 2025 年底至 2026 年上半年,部分城市或因开发商年底冲量出现“以价换量”机会,但需警惕 2026 年二季度后政策收紧风险。城市选择:三层级分类框架,锁定核心资产

城市选择直接决定房产的居住价值与投资潜力,需建立“核心-潜力-规避”三层筛选体系:

包括 4 个一线城市(北京、上海、广州、深圳)及 5 个强二线城市(杭州、成都、武汉、南京、苏州),其核心逻辑为“人口持续流入+产业升级动能强+公共资源集中”。具体特征:

:核心区域房产具有不可替代性,如北京东西城学区房(教育资源稀缺)、上海陆家嘴金融区(总部经济集聚)、深圳南山科技园(科创企业密度全国第一),此类资产抗跌性强,长期增值跑赢通胀。

:依托产业特色形成差异化优势,杭州以数字经济(阿里巴巴、海康威视等龙头企业)吸引年轻人口,2024 年常住人口突破 1200 万;成都凭借西部中心城市定位与生活成本优势,连续 5 年人口净流入超 20 万;武汉、南京则以高等教育资源(分别拥有 83 所、53 所高校)支撑人才储备。

适用于预算有限或有特定需求(如工作地)的购房者,需满足“毗邻核心城市+承接产业转移+人口净流入”三大条件。典型案例包括:

:东北三省多数城市(如齐齐哈尔、佳木斯)、中西部资源枯竭型城市(如山西大同),2020-2024 年常住人口年均减少超 1%;

:部分三四线城市(如山东菏泽、河北廊坊)去化周期超 36 个月,新房供过于求;

:缺乏支柱产业的城市(如内陆传统农业县),就业机会不足导致住房需求萎缩。

:购房决策需基于家庭实际需求(如子女教育、工作地点),而非市场短期情绪;

:实地考察项目时重点关注开发商资金状况(查看近期债券评级)、小区入住率(夜间亮灯率≥60% 为健康指标)、周边规划落地进度(避免“规划落空”风险);

:除首付与税费外,额外储备家庭 6 个月生活费作为应急资金,应对失业、利率上调等突发情况。

:城市核心区域>开发商实力>产品户型>价格折扣,房产的“地段属性”在分化市场中权重进一步提升,切勿因短期价格优惠妥协核心需求。风险提示与投资建议总结 一、风险预警:短期波动与长期结构性压力并存

中国房地产市场的风险体系呈现多维度、跨周期特征,需从短期流动性冲击、中期经济基本面约束到长期人口结构变革进行系统性评估。

。政策层面,尽管当前处于宽松周期,但一线城市调控政策的敏感性与不确定性显著,若房价出现快速反弹,可能触发新一轮收紧措施,历史数据显示此类微调对市场成交量的影响幅度可达 15%-20%。开发商风险则以高杠杆引发的债务违约为典型,如祥祺集团因过度依赖银行融资导致按揭贷款违约,最终形成 60 亿港元债务敞口,多项核心资产包括祥祺中心、傲璇等被接管,资产处置时分别录得 41.1%和近 38%的跌幅,凸显高杠杆运营下的流动性脆弱性1。

。经济增长放缓导致居民可支配收入增速回落,2025 年预期居民收入增长乏力将直接压制购房需求,特别是改善型需求的释放节奏。市场层面已出现“挂牌量激增但成交低迷”的流动性陷阱征兆,非核心区域二手房挂牌周期从 2023 年的 3 个月延长至 2025 年的 6-8 个月,部分老旧小区甚至陷入“有价无市”的困境,资产变现难度显著上升。

。2025 年后,“60 后”婴儿潮一代将集中进入退休阶段,这一群体释放的存量房源可能形成供给冲击,叠加出生率持续下降导致的新增需求萎缩,长期需求端压力将逐步显现。区域分化方面,核心城市与边缘城市的差距加速拉大,三四线城市已出现部分区域房价“如葱”的现象,与高端物业价格波动形成呼应——如山顶歌赋山道 15 号物业价格跌幅达 62.4%,反映市场对非核心资产的估值重构1。二、投资策略:基于周期与需求的差异化路径

针对不同类型市场参与者,需结合政策周期、市场分化特征制定精准策略,核心逻辑在于“把握政策红利窗口、聚焦结构性价值标的”。

:2025 年政策红利期是关键窗口期,应优先选择核心城市核心区域的小户型产品。此类标的兼具政策支持(如首套房利率优惠、首付比例下调)与流动性优势,月供需控制在家庭月收入的 35%以内,以抵御潜在利率波动风险。

。建议采用“先卖后买”的操作模式,利用当前市场调整期出售非核心资产,释放资金后精准切入改善型房源。在融资决策上,LPR 浮动利率加点模式更适合当前利率下行周期,可通过选择 5 年期以上 LPR 挂钩产品,降低长期利息支出。

:一线核心区域(如北京海淀、上海浦东)与强二线产业新城(如杭州未来科技城、成都天府新区)是唯一具备长期增值潜力的领域。标的选择需满足“租金回报率≥2.5%+5 年累计增值 10%-15%”的双重标准,坚决规避三四线城市及远郊区域,此类资产在人口流出与供给过剩背景下已进入贬值通道。

。核心观察指标包括一线 个月回暖(单月成交面积回升至 2021 年平均水平的 80%以上)、开发商信用利差收窄以及土地市场溢价率企稳。需警惕过度观望导致错失政策窗口期,历史经验显示房地产市场政策红利的持续时间通常为 12-18 个月。三、结论:结构性机会下的选择性布局

中国房地产市场已彻底告别“普涨时代”,进入“分化格局下的结构性机会与选择性规避”新阶段。风险与机会的分布呈现显著的时空错位特征:短期政策红利与长期人口压力并存,核心城市资产韧性与边缘城市贬值风险共生。投资者需建立“周期研判-区域筛选-标的定价”的三维决策框架,在 2025-2026 年的市场筑底期,以“核心区域、优质产品、合理杠杆”为原则,把握政策红利释放与市场估值修复的阶段性机会,同时对高杠杆开发商项目、非核心区域资产保持审慎规避,最终实现“在分化中捕捉确定性,在波动中控制风险”的投资目标。

**核心观点**:市场既无需恐慌性抛售,也不应盲目乐观。未来 2-3 年的核心矛盾是“政策托底力量”与“基本面调整压力”的动态平衡,结构性机会将集中于人口持续流入、产业基础扎实的核心城市核心地段,而风险则主要分布于缺乏内生增长动力的三四线城市及高杠杆主体关联资产。